探究「自然」所創生的「自然」-關於胡顯龍的陶藝創作

文| 游原一(台灣藝術評論者)

|

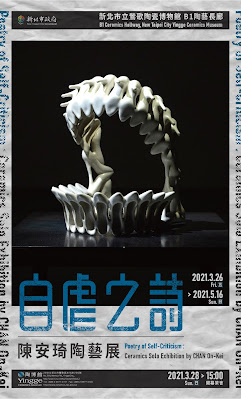

| 2024,另一種自然-胡顯龍陶藝展, 展覽視覺 (圖/胡顯龍提供) |

|

| 2020,共融系列 (圖/胡顯龍提供) |

回溯胡顯龍的創作演繹,除獲悉他對於人文環境的創作關懷外,更發覺其創作模式背後正隱隱然的呈顯他對於陶藝本質要素賦予哲學性思辨的創作題旨,整梳其創作文本可知,[4]該模式有幾點特徵:一、仿真物的示意符號。無論何種系列,胡顯龍的創作都擁有基本現實的投射,他慣於把作品放在真實和虛假之間的含糊地帶,試圖應用仿真物這種鬆動的象徵示意,把觀者從確切的真實情境中抽離出來,讓觀者思索藝術家所謂「真實」的創作意圖。二、材質轉換的藝術性。從創作執行層面來看,胡顯龍作品的藝術性多奠基在材質轉換這一主題,相較其個人在藝術創作願景之闡釋,他更注重藝術實踐的功能性解釋。[5]他偏好訴諸土質材料所轉譯出來的某個實質特性或潛在關聯之事實,進而引導觀者欣賞材質轉變後的實驗結果,如〈煉金術〉系列(2024)。三、仿真的詮釋策略。關於自身創作,胡顯龍首要面臨的還是如何處理藝術再現之問題,怎樣架構出富有真實感的想像介質,為此目的,他必須依賴已知或未知的視覺表徵來呈現作品內容,製造出能與某事物類比或混淆的外在徵兆。

因此,胡顯龍以真實自然為藝術摹本,透過參照及仿效,不斷生成趨近他所追求的藝術效果,使作品和觀者處於似假似真的互動狀態,令其創作系統全面形成具有一致性的修辭語法(如:貫穿作品系列的岩石元素)。換言之,胡顯龍的陶藝創作係建立在真本和假本相互作用的成果上,[6]他將想像塑造成真實,將真實融入到想像,不斷調整真實和想像的微妙關係,以此模糊「真實」和「非真實」之間的界線,如〈別有洞天〉系列(2021)為了追問自然而創建出自然,用人造的藝術品反思天然的藝術品,[7]經由假本探問真本之意義。

|

| 2021,山景 (圖/胡顯龍提供) |

|

| 2021,人造容器計劃 (圖/胡顯龍提供) |

[1] 另一種自然-胡顯龍陶藝展。展覽地點:台灣新北市立鶯歌陶瓷博物館,展覽日期: 2024.11.15~2024.12.15。

[2] 幻象浮生-胡顯龍個展。展覽地點:台灣台北市寶于藝術中心,展覽日期:2024.12.19~2025.02.19。

[3] 二展皆展出《共融》、《別有洞天》、《山景》、《風化》及《煉金術》等五個系列作品。作品從自然與人為、土與石之間進行探索,混淆二類之間的差異,讓觀眾產生錯覺不易辨識。摘自「另一種自然-胡顯龍陶藝展」文宣資料。

[4] 相關文本可參見胡顯龍,《我手塑我思-胡顯龍的雕塑藝術》,澳門全藝社,2017。胡顯龍,《假象-胡顯龍陶藝作品集》,澳門基金會,2021。

[5] 胡顯龍口述紀錄(紀錄:游原一,紀錄日期:2025.12.21)。

[6] 需說明的是,胡顯龍的創作並非完全主觀想像,其創作主體仍攀附在模仿對象的客體上,是一種歸附現實又重視以意構之的策略演示。

[7] 「陶藝是人造藝術品,石頭是天然藝術品,陶藝在乎外在表現,石頭在乎內在表現,如果把兩者進行對換,又會出現怎樣的奇妙景象」,節錄藝術家創作自述。

[8] 如胡顯龍從《珊瑚》系列(2015-2016)到《共融》系列(2020)的作品變化,從初始的造型美感表現到增添結合人文環境議題的轉換情形,可觀察到藝術家如何利用現存作品載體延伸表達。